第4回連載 「根無し草になった金融業の繁栄に迫るたそがれ 」完

金融業片肺飛行の英米にも銀行不要の経済が迫りつつある

それでもやはり、勝ち組業界にもぐりこんで経済成長の成果を吸い上げるほうに回りたいという人もいるかもしれない。だが、アメリカでも、アメリカ以上に金融業だけの片肺飛行化が進んでいるイギリスでも、どうやら金融業界と大手企業の経営陣だけが経済成長の成果を独占する仕組みがもたなくなってきている。

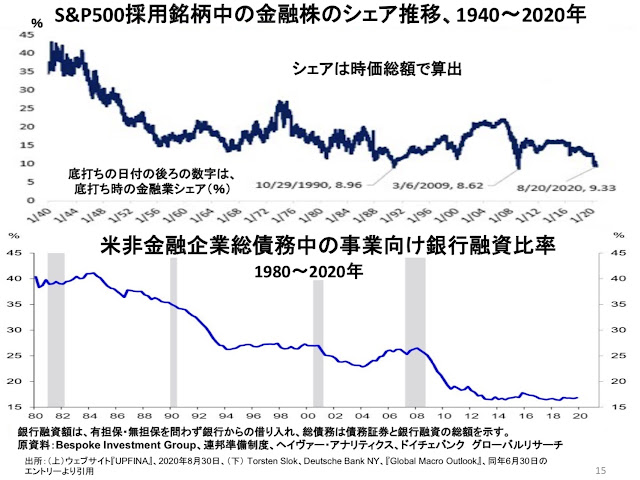

この観察にはかなり自信を持っている。確固たる証拠があるからだ。欧米諸国の大手銀各行は、「経済の金融化・グローバル化」の時流に乗って、順調に業績を伸ばしてきた。だが、株価を見ると、金融化が進展していた最中からほぼ一貫して、国を代表する株価指数に占める金融株の時価総額の比重が下がりつづけているのだ。まず、次の上下2段組グラフをご覧いただきたい。

上段が、アメリカを代表する株価指数、S&P500の時価総額に占める金融企業のシェアだ。私も確認してみて驚いたのだが、史上最高のピークは、なんと第二次世界大戦中の約43%だった。そして第2のピークは、「株の死」が語られた1970年代後半の約25%だった。皮肉にも、アメリカ経済全体の金融化が進んだ1980年代以降は、どんなに頑張ってもかろうじて20%台に乗せるのが精一杯となっている。

逆に、金融業シェアの底値を見ると、2020年8月までで計3回、10%台を割りこんでいる。最初が、日本の株価・不動産バブル崩壊の影響が長期化すると判明した1990年10月、2回目が国際金融危機の大底となった2009年3月、そして3回目が今年の8月に「コロナショックの影響は軽くて済みそうだ」という楽観論が優勢になった時期だった。この景況感が明るくなり始めた時期に金融株のシェアが下がったのは、意味深長だ。株式市場が「経済が平常運転に戻ったときに金融業界が果たす役割はそれだけ低くなっているはずだ」と読んでいるのだろう。

その理由は、下段にはっきり出ている。金融業以外のあらゆる業種の企業が銀行融資に頼る度合いが、世間的には金融経済化が進んでいた1980年代以降、劇的に減少しているのだ。もともとアメリカの非金融企業は、借金をするとき、銀行融資より債券やコマーシャルペーパーといった、市場で直接投資家に売ることのできる金融商品に頼る傾向が強かった。それでも、1980年代前半は銀行融資依存度が40%台を維持していた。それが、80年代後半には35%を割りこむまで下がり、その後も延々と下がりつづけて、直近8年間はほぼ一貫して16~17%で推移している。

金融業界は、いろいろ新商品を開発しては派手にマスメディア総動員で宣伝して、いかにもイノベーションの活発な業界だというふりをする。だが、金融業界にとっていちばん安定した収益基盤は、零細企業から個人世帯にいたるまで手広く預金を集めて、預金金利より高い金利で融資することから生ずるサヤ抜き商売だ。これはもう大昔から現在にいたるまで、まったく変わっていない。そのもっとも安定した収益基盤がどんどんやせ細っているからこそ、アメリカの金融業界は世界一「革新的」であり続けなければならないのだ。

金融業界全体が積極的に新商品を開発しているアメリカですら、株価指数に占める金融業界のシェアがどんどん下がっているのだから、業界全体がそれほど革新的ではないヨーロッパ諸国の金融株、とくに銀行株の下げ方はもっと強烈だ。アメリカの金融株のように、上昇基調の株価指数の中でのシェアが低下しているどころではなく、銀行株が軒並み大暴落した国際金融危機のころから、何度立ち直ろうとしてもへたり続けている。その惨状は次のグラフのとおりだ。

上段は、2007~20年のユーロSTOXX600銀行株指数の月足だ。ユーロSTOXX600銀行株指数とは、ユーロ圏を代表する大企業600銘柄で構成されたユーロSTOXX600株価指数に採用されている、銀行株だけの指数のことだ。ご覧のとおり、国際金融危機直前には540まで上がっていた指数が、直近では70寸前まで下がって、史上最高値の8分の1近くになっている。この水準は、ユーロ圏が創設される10年も前の1988年以来となる。この事実ひとつを取っても「ユーロ圏創設によってヨーロッパ諸国が経済覇権を握る」という夢はあとかたもなく消え去ったことがわかる。

なお、日足とか、週足とか、月足とかのグラフはいったいどういうものなのか、ここで説明しておこう。ここに出ている月足を例に取れば、毎月その月の始値、高値、安値、終値(合わせて四本値と呼ぶ)を、太い棒の上下に2本のひげが生えたかたちで示す。

始値と終値のあいだが太い棒で、高値が上ひげのてっぺん、安値が下ひげの底だ。始値より終値が高ければ陽線と言って白抜きにする。始値より終値が低ければ陰線と言って黒く塗りつぶす。太線の上下にひげが生えたかたちがロウソクに似ているので、ロウソク足とも言う。江戸時代に大坂堂島の米相場分析のために開発された手法だが、今では世界中の投資家が使っている。

このグラフを眺め渡しただけでも、はっきり白抜きとわかる陽線が両手で数えられるほど少なく、黒く塗りつぶした陰線が圧倒的に多い。つまり、月初より月末のほうが株価は低かったという月ばかりなのだ。2016年以降、はっきり確認できる陽線は1本もない。

下段は、なんとかユーロ圏にもぐりこもうと画策したが、結局は入れなかったイギリスの銀行業界最大手、HSBC(旧香港上海銀行)の1994~2020年の株価チャートだ。こちらはユーロSTOXX銀行株指数ほどひどくはないが、それでもぴったり25年ぶりの安値を今年の9月に記録している。ちなみに、ロンドン証券取引所の株価は、なぜかポンドではなくペンス(1ペンスは1ポンドの100分の1)で表示されるので、2000~01年の大天井では9ポンド台半ばまで上げていた株価が、直近では3ポンド前後に低迷しているわけだ。

もちろん、株価が低迷して当然という個別要因は、山ほど抱えている。創業以来一貫して最大の収益源だった香港金融市場が、どうやら「一国二制度」から「本土並み」に変更されそうだという大陸政府の意向、世界的に見てシステミックに重要な約30の大手銀行中でも、ひときわマネーロンダリング(不正に取得した資金の公然化)への関与度が高かったらしいこと、イギリスのEU離脱交渉が暗礁に乗り上げっぱなしで、宙ぶらりん状態であること。

だが、1990~2000年には約9ポンド50ペンスの高値を付けていたものが、25年前と同水準の2ポンド85ペンス(ほぼ正確に史上最高値の3割)まで下がってしまったのだ。個別HSBCだけの問題ではなく、ヨーロッパ諸国ではアメリカ以上に大手銀行の存在理由が薄弱になっていることを示すと考えるべきだろう。

アメリカの銀行業界に話を戻そう。ウェルス・ファーゴ銀行は、かのウォーレン・バフェットが一生持ちつづけたい銘柄のひとつと言うほどの「堅実経営」をしていたはずだった。そのウェルス・ファーゴが、全行挙げて不正口座づくりに励んでいたことが2016年に発覚して以来、JPモルガンは全米でいちばん経営状態もよく、勢いのある銀行と目されていた。

だが、そのJPモルガンは、銀行経営でもっとも重要な指標のひとつ、預貸率が2011年以来ずっと健全とは言えない水準にあり、直近では50%を割りこんでしまったという衝撃的なニュースが報道された。次のグラフをご覧いただきたい。

預貸率とは、預金総額のうち何パーセントを融資できているかを示す指標だ。この2枚組グラフでは上段が預金総額と融資総額を示し、下段が融資総額の預金総額に対する比率である預貸率を示している。大ざっぱな目安として、預貸率が70%を割りこんだら要注意と言われている。JPモルガンの場合、2010年まではハイテク・バブル崩壊後とか、国際金融危機直後とかに一時的に70%を割りこんだことがあるが、すぐ70%台を回復していた。ところが、2011年以降は一貫して70%を超えたことがないのだ。

金融業界全体が、「あのJPモルガンの預貸率が、2020年9月にとうとう50%を切ってしまった」というセンセーショナルな報道にうろたえた。だが、2011年以降一度として70%を超えたことがないという事実のほうが、よほど深刻だと思う。

コロナ禍はどんなに大げさに騒がれようと、比較的被害の少ない軽量級の疫病で、その影響も一時的にとどまるだろう。だが、2011年以来、もう丸10年近く一度として預貸率が70%を超えていない。これは、株式市場が経済に占める地位が約半分に縮小するだけではなく、証券業者よりはるかに安定した収益基盤を持っていた銀行の本業が不要になる時代が迫っていることを示唆しているのではないか。

「根無し草になった金融業の繁栄に迫るたそがれ」 -完-

コメント